L’HISTOIRE

La Dysmorphie Musculaire (DM) est un sujet d’étude contemporain. Officiellement inscrite dans le DSM-5 en 2013 au sein des dysmorphophobies spécifiques « muscle dysmorphia », elle ne possède pas encore d’entité nosographique à part entière. La prévalence fluctue dans les populations sportives ou non sportives, jeunes ou adultes, entre 5.9% à 44%. La dysmorphie musculaire touche principalement les hommes pratiquant le bodybuilding dans un but de recherche esthétique, influencé par l’internalisation d’un idéal corporel acquis de l’environnement socio-culturelle. Elle s’accompagne de troubles internalisés et externalisés allant des troubles anxio-dépressifs à la consommation de produits améliorant la performance.

Les années 1990 marquèrent les prémisses du concept de « dysmorphie musculaire », littéralement traduit de l’anglais « muscle dysmorphia ». Plus précisément, Pope en 1993 et son équipe du département de psychiatrie de l’université de Havard étudièrent la présence d’antécédents de troubles du comportement alimentaire dans une population de bodybuilders consommant des stéroïdes anabolisants. De nombreuses recherches ont suivi, étudiant la dysmorphie musculaire comme un trouble du comportement alimentaire, une dysmorphophobie corporelle, un trouble obsessif ou encore une addiction à l’image du corps. De plus, de nombreux tests sont apparus pour évaluer la symptomatologie de la dysmorphie musculaire et les comorbidités retrouvés dans cette psychopathologie, cependant, une absence de test ou protocole clinique de soin spécialisé laisse un énorme manque clinique, toujours d’actualité.

LES CRITÈRES OLIVARDIA (2001)

Olivardia dans son article de 2001 « Mirror, mirror on the wall, who’s the largest of them all? » formalise les critères de la dysmorphie musculaire en s’appuyant des critères diagnostique des dysmorphophobies corporelles du DSM IV pour les spécifier à la dysmorphie musculaire.

Olivardia dans son article de 2001 « Mirror, mirror on the wall, who’s the largest of them all? » formalise les critères de la dysmorphie musculaire en s’appuyant des critères diagnostique des dysmorphophobies corporelles du DSM IV pour les spécifier à la dysmorphie musculaire.

1. La personne est préoccupée par l’idée que son corps n’est pas assez sec et musclés.

2. La préoccupation cause une détresse clinique significative et un important dysfonctionnement social, occupationnel ou dans les autres domaines de la vie, démontré par au moins deux de ces 4 critères :

A. L’individu abandonne souvent des activités sociales importantes, occupationnelles ou récréationnelles, a cause de son besoin compulsif de maintenir ses rituels d’entraînement et de diète.

B. L’individu évite les situations dans lesquelles le corps est exposé aux autres, ou endure ces situations avec beaucoup de stress et une forte anxiété.

C. La préoccupation a propos de l’inadéquation de sa taille corporelle ou de sa musculature cause une détresse clinique significative ou une altération du fonctionnement social, occupationnel, récréationnel ou encore dans d’autres domaines de vie ou de fonctionnement.

D. L’individu continue l’entraînement, sa diète ou utilise des produits améliorant l’apparence et la performance malgré sa connaissance des conséquences sur son état de santé psychique ou psychologique.

3. La principale préoccupation et comportement concerne le fait d’être trop petit ou pas assez musclé et non pas le fait d’avoir trop de gras comme dans l’anorexie mentale ou concernant le fait d’avoir une dysmorphie corporelle autre que musculaire.

LE DSM-V

Officiellement rentrée dans le DSM-V dans les dysmorphophobies corporelles, la dysmorphie musculaire ne possède pas d’entité nosographique à part. Elle est définie comme une dysmorphophobie corporelle spécifique « dysmorphie musculaire » avec ou sans insight (reconnaissance du trouble).

LES TESTS

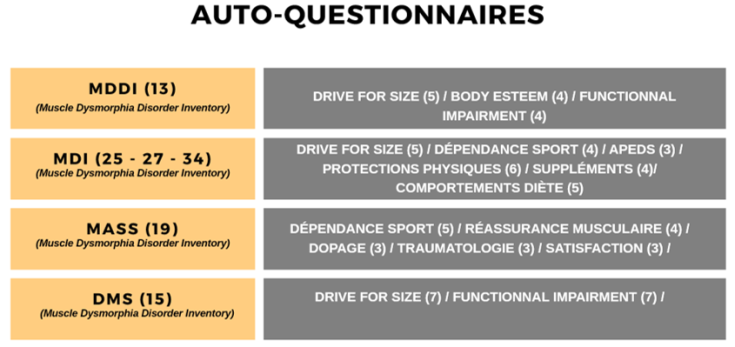

De nombreux questionnaires ont été développés depuis la conceptualisation de la dysmorphie musculaire, et notamment certains validés en français. Cependant, la simple passation du questionnaire ne suffit pas à un diagnostique, la rencontre avec un professionnel du soin (médecin généraliste, médecin du sport, psychiatre) est nécessaire pour le diagnostique, et avec un psychologue pour expertise psychologique (psychologue clinicien ou psychologue du sport).

QUE PENSER ?

La dysmorphie musculaire reste une psychopathologie « jeune », pour laquelle aucun programme spécialisé n’a été développé. Les professionnels du soin sont encore mal formés et non sensibilisés à cette symptomatologie, qui possède une dynamique particulière et de nombreuses comorbidités. Souvent confondue avec l’addition au sport (bigorexie), la dysmorphie musculaire peut compter dans ses comportements pathologiques l’addiction au sport (se développant a posteriori), utilisé pour réguler l’image du corps sur la musculature et la définition musculaire ( ce qui ressemble beaucoup aux comportements retrouvés dans les troubles du comportement alimentaire avec le sport comme régulateur du taux de masse grasse).

BIBLIOGRAPHIE

- Olivardia, R. (2001). Mirror, mirror on the wall, who’s the largest of them all? The features and phenomenology of muscle dysmorphia. Harvard review of psychiatry, 9(5), 254–259.

Laisser un commentaire